国内新能源装机的高歌猛进,支撑了风电、光伏、储能行业“卷而不崩”的危局。在全行业的集体焦虑中,行业新旧动能转换,正负影响因素此消彼长。一方面积累的消纳问题、资源矛盾、市场博弈愈演愈烈;另一方面成本优势也快速积累,风光储(氢)利用模式与消纳链条有望打通新的增长极。日暮途远,路在何方?务实可行的转型路径仍待探索。

传统模式已成强弩之末?

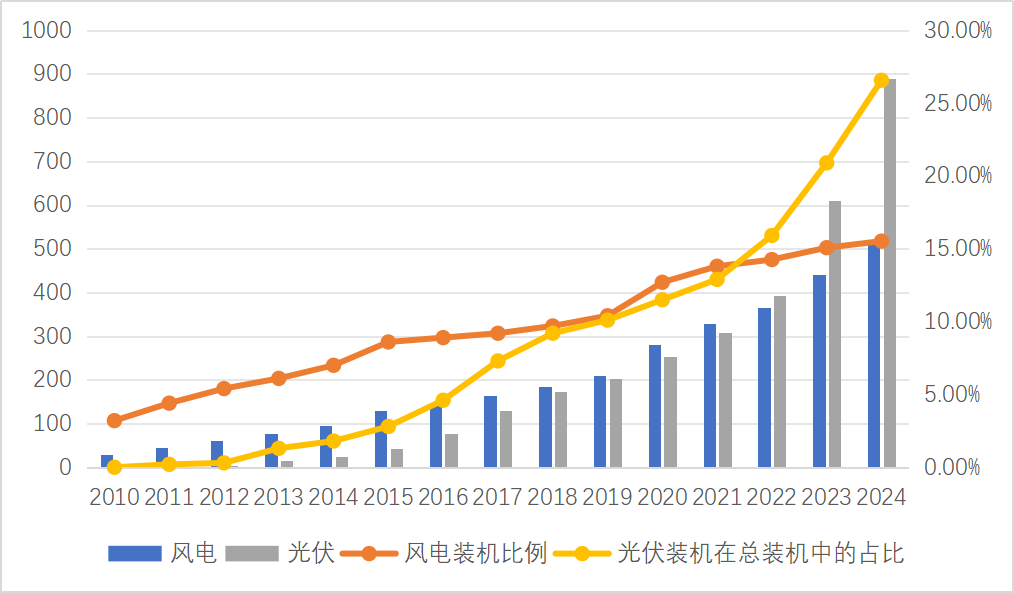

2024年末我国新能源总装机达到14.5亿千瓦(风电、太阳能装机14.1亿千瓦),宣告我国进入人均1千瓦新能源时代;当年新增装机接近3.6亿千瓦,其中光伏新增277GW,风电新增装机79GW。光伏增长继续刷新认知,力扛新增新能源装机3/4以上的份额。

新能源在总装机中占比超过40%,但发电量占比仅约20%。要实现“碳中和”目标,行业普遍认为新能源仍有3倍左右的增长空间,可谓行路仅过山脚。但行业普遍体感温度越来越低:消纳日益艰难,资源逐步稀缺,收益愈来愈低,附加条件越来越多。尽管近两年成绩优异,但仍是在快速消耗电网既有调节潜力,依赖电网消纳的传统模式难以为继。强弩之末,势不能穿鲁缟,新能源发展亟需新动能。

图1 我国近年来风电、光伏累计装机(GW)及在电源中的占比

破立之间,光伏危局何时止?

光伏在唱衰的浪潮中越挫越勇,体现了中国新能源产业的韧性,也说明了光伏平价之后,在市场中找出路的潜力远超想象。但光伏固有的系统性风险无法阻挡,光伏的系统性风险来自于光伏发电的累加效应和同时性。

每年新增的光伏都会在光照时段“吃掉”相当份额的负荷,鸭型曲线将被深挖成成峡谷曲线,带来严重的消纳问题。目前我国光伏总装机已达到8.9亿千瓦,超过最大负荷的60%,部分省份则更高,全网的发用电失衡已非常严峻。而恐怖的是,这个“挖坑”速度每年仍在增长,即便按照当前增速已扛不过几年。

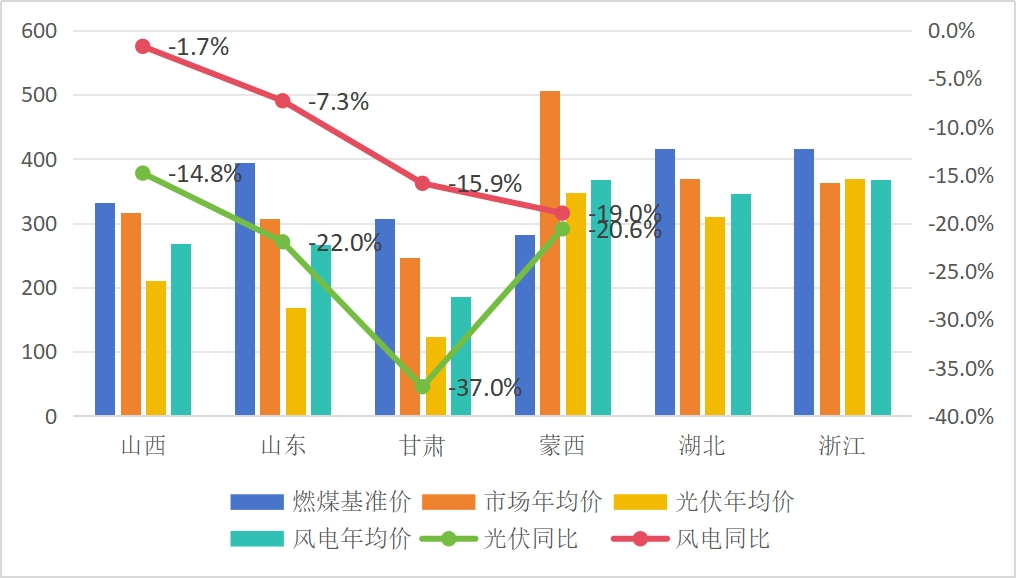

光伏发电的同时性带来价格踩踏,详见图2。2024年光伏参与现货市场的捕获价格快速下降,在各类电源中价格最低,且下降速度远快于风电。电力市场环境下,光伏不得不以价换量甚至弃电,光伏电站投资风险骤增。

图2 2024年风电、光伏现货市场价格(数据来自于公众号:兰木达现货市场)

光伏电站投资价值快速下降,而分布式光伏也难幸免于难。笔者在以前文章中多次阐述其原因,分布式光伏尽管有更便捷的接入条件,也不需要缴纳输配电价及基金附加,但仍存在以下弊端:一则损害了电力系统备用容量成本分摊的公平性;二则分布式光伏也解决不了电网承载力问题,恰如电网的消纳池子水已满,支流同样注不进水了;三则第三方投资的分布式光伏也遇到更多的用户结算和产权归属问题。所以,不论是用户侧峰谷电价向不利方向调整,还是投资方逐步冷淡的投资意愿,都反映了分布式光伏遇冷的现实。

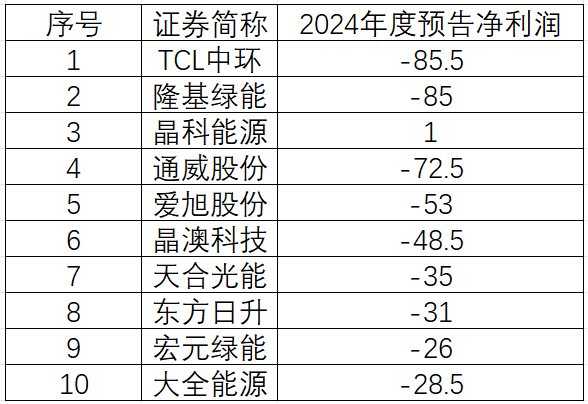

内卷使光伏企业危若累卵。2024年光伏龙头普遍亏损(已预告全年业绩的知名企业详见表1),尽管中央层面提出“防止‘内卷式’恶性竞争”的要求,光伏协会也提出组件价格不低于0.68元/W的倡导,但市场趋势无人抵挡。雪崩的时候没有一片雪花是无辜的,苟下去没有出路,不破不立已是不得已之势,大规模产能出清正在酝酿。

表1 已预告2024年业绩的光伏企业一览表(取预告中值)

资源稀缺与收益回归

面临新能源“量价”双杀风险,大型运营商放弃对光伏的追逐,转向以风电为主的“优质”项目。但当下优质风电项目稀缺,2024年风电装机与2023年基本持平,很多开发方项目库空空如也,不得不直面骨感的现实。

通过圈资源躺赢的时代早已结束,石油、煤炭、建筑、交通、高载能等有转型需求的玩家纷纷进场,稀缺的新能源资源必然坐地起价,涨价过程来自于:政府要求的扶贫基金、产业配套、环境治理等要求,各类市场成本和金融结构带来的成本等。根据经济规律,到投资方手里也就基本接近社会平均投资收益了。所以大家能做的是:正视风险、调低预期、做好风险偏好与承受力的匹配!

积累中的新动能——向“平价”靠拢的新能源利用成本

着力建成与新能源匹配的调节资源,是新能源更好发展的新动能。最新发布的《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027 年)》(以下简称《调节能力实施方案》)提出:“通过调节能力的建设优化,支撑 2025—2027 年年均新增 2 亿千瓦以上新能源的合理消纳利用。”

传统调节电源调节能力枯竭后,实现新能源发展大突破,需要将新能源实现“平价”利用(含调节、接入等系统成本)提上日程。但这个“平价”不是简单的单一电站的平价,它的定义应该包括:一是电力系统尺度下的平价,考虑大比例新能源继续接入,发挥电力系统的互补互济后,终端平均用电成本处于合理水平;二是市场公平角度的平价,即充分实现以现货市场为核心的电力市场,通过价格调配资源后的最优成本,当前常见的人为制造峰谷价差,或者摒弃低边际成本的调节资源进入都不是长久之计。

但这个“平价”到底是一个什么价格水平?笔者认为应该综合考虑经济可承受、新能源产业发展需要、宽松货币政策等因素,而不是一味锚定煤电基准电价。经济不景气,似乎需要低电价来保持制造业整体的竞争力。但另一方面经过2021年能源价格飙涨的压力测试,而经过几年的盘整消化,当前能源价格回落;加上宽松的货币政策下,考虑通货膨胀因素,电价应有一定的承受空间。

此外,支持新能源发展也是我国经济发展的需要。新能源行业产业链条长,就业带动力强,投资强度高。新能源为主的电源结构,单位电量投资强度远高于火电。2024年电源投资11687亿元,绝大部分拉动来自于新能源。新能源大发展扭转了电源、电网投资趋势,使电源侧投资远高于电网的6083亿元。新能源比例增长,也能提高出口产品的绿色贸易竞争力。

从产业链发展、拉动投资和就业来算大账,给新能源、储能发展再续一把力是非常必要的。综上,原则上传统电力限价模式应逐步放开,而应由市场来定价。但从社会接受、政策允许层面,新能源“平价”利用似乎应该参照煤电基准价上浮20%的范围。

新型储能的几个核心命题

在抽水蓄能资源有限的情况下,提升电力系统调节能力,最有前景的仍是新型储能的发展,但新型储能发展模式仍需解决几个核心命题:

1.新能源需要配置多大比例的储能?

新能源和储能是跷跷板的关系,新能源比例高了,储能配套不足,带来新能源价值(即波动性、随机性发电的价值)的降低,储能的价值(调节性电源的价值)上升;反之,储能的发展与参与调节,会带来新能源价值的提升(低谷电有更多买方)。

要实现两者长远发展,单一方割肉的方式玩不下去。那么从增量观点来看,新能源如何最优化配置储能是关键。但以单一新能源电站消纳来确定储能功率、时长比例并不合理(不从电力系统角度来寻优,一定会带来成本的无序增加),而应该通过完善现货市场,通过价格机制和盈亏平衡来引导全网新能源、储能的配比,才是最佳的资源配置方式。

即直接决定储能渗透率的,是电力市场的边际电价与储能成本的对比,而不是与新能源的简单绑定。

2.哪种储能技术方式能够胜出?

这几年的实践告诉我们,单纯“卷”成本不是储能的最终出路,储能的未来应该同时考虑技术、安全和运行性能。一是满足电力行业高安全标准的要求;二是实现电力平衡的同时,具备提升新型电力系统在主动电压支撑、转动惯量等方面的能力;三是亘古不变的经济性要求。即要从安全性能、电网适应性和经济性三个维度来评估不同储能技术。

锂电池储能因为先发与成本的优势,取得了不凡的成绩,但也暴露了不少问题:一是实现不了本质安全,美国多次报导储能电站起火燃烧,锂电池火灾难防难控,大规模电站风险更加集中,成为电力系统重要风险点。二是运行性能较差,正常运行受气温等因素影响,作为电力电子并网元件,其运行也必然受到频率、电压变动的冲击。三是性能衰减问题,锂电池储能电站充放电容量处于变动中,对电力系统运行方式和计划安排带来不确定性,运行过程中电池老化也使安全性能不断下降。

《调节能力实施方案》也提出:“优化选择适宜新型储能技术,高质量建设一批技术先进、发挥功效的新型储能电站”、“对有效容量合理补偿,引导各类资源向系统提供中长期稳定容量”。电力系统需求与政策要求的变化,将带来多种技术同台赛跑,而安全性能、电网适应性更强的压缩空气储能等技术路线也将快速提升其市场份额。

3.收益模式

随着电能量市场改革推进,以及电力系统对于容量充裕度要求的迫切性,各类电源收益模式将向电能量市场、容量收益为主,调频等辅助服务为辅的方式趋同。新型储能也将如此,但更侧重于调节能力的发挥。

电能量市场中,新型储能作为独立主体主要参与现货市场。新能源渗透率提高,新能源大发时段,低电价甚至负电价时段越来越频繁;而新能源小发阶段,顶峰能力不足容易形成高电价。通过低充高放,储能获得现货市场价差收益。

容量收益部分,山东、内蒙古、新疆等地出台了新型储能对应的容量补偿机制,但大部分省份并没有相关政策,而通过向新能源出租容量有非常大的市场风险。《调节能力实施方案》提出:“现货市场连续运行地区,加快建立市场化容量补偿机制,以市场为导向确定容量需求和容量价值,对有效容量合理补偿,引导各类资源向系统提供中长期稳定容量”。以煤电、抽水蓄能等获得容量电价支持的电源为参考,按照调节能力大小获得容量收益,有望成为新型储能的另一收益支撑。

上述收益能否支持新型储能收益模式的形成,一则在于市场环境的完善,形成较为稳定的收入预期;二是新型储能成本的持续下降,实现收入与成本的合理匹配。

转载自:化工好料到haoliaodao.com

来源:中国化工信息周刊

林海球

林海球